2007年12月2日

秋葉原をブラついてると、ジャンクで結構VUメータを見かける。300円とかそのくらい。

初っ端から脱線するが、高価な音響機材の大きな価値と言うのは、そのパネルに据え付けられたカッチョいいアナログ指針式のメータに対してあると思ってる。勝手に。例えば古いコンプ(含む、その復刻版)なんかだと顕著で、中に使われてる中核の仕組みそのものは別段値が張るもんじゃないし、コンパクトに収められる。

勿論、「その機構を実用的に実現する為には値が張らない」と言うだけで、何かしらの理由で高価な部品であるとか高価な部材であるとかを用いてる場合は値が張る結果になる。それが如何なるネラいなのかは設計者以外には知る由も無いけど。。

これが3Uとか4Uのサイズを占領し、40万とか言う値段が付き、尚且つそこにお金を払う人が居るという理由の一端は

エラそうなアナログのメータ

にあるとニラんでいる。勝手に。

だって「全く同じ音が出ます」、と第三者から証明されても、恐らくフットコンパクトと言うパッケージに収められていたら、そこに同じような値段を払おうと言う人は居ないだろう。

なので、アナログ丸出しのイカすメーターなんかを自分で作れると、様々な自家機材に対してより高い値打ちを与える事が出来るようになると思ってる。勝手に。

蛇足な註釈ではあるがココで言う 値打ち とは、誰かに売る為の 値付け ではない。自分で作ったものに対して自分の中で抱ける価値の事に他ならない。

でも、ネットでVUメータに関しての製作記事は意外と見つからない。やっと見つけたとしてもイマイチ狙いも仕様も不明瞭で、よしコレをコピーして終わり、と思えるものも無いようだった。しょうがないから自分で考える。結果、他人様から見ればやっぱり同じく真似する気になれないモノが出来たとしても。

で、VUメーターに限らないけど、こう言うアナログ指示器は罷りなりにも測定器であり、動けばいいとか、鳴ればいいとか、大きければいいとか、余裕が有ればいい、ってもんじゃないので、その気安く無さから今まで敬遠してきたんだけど、LTSpiceも段々憶えてきた事だし、勉強しぃしぃ作ってみることにする。でも、多分厳密な物は力が及ばないので、気持ち的にユルユルで。悪しからず。

だって買えば何万何十万の品物なのに、おいそれと簡単にカンペキな物が作れるとは思えないのだ。殊にこう言う指示器は。

そもそもよく解ってないので、とりあえずVUメータとは何なのか調べてみる。

WikipediaによるとVUメータの定義と言うのは

-----------------------------------------------------------

・インピーダンス600Ωの回路において1khzの正弦波を加えて1mWの電力を消費したときに0VUとする。

・VUメーターの指示範囲は-20から+3で単位はdBである。信号が発生してから針が既定値に達するまでの時間は300msecである。

-----------------------------------------------------------

と言う事だそうで、このページ

音声増幅装置設計の備忘録

http://www.geocities.jp/hf851s1/audio.html

によると

-----------------------------------------------------------

感度 3600オームの外部直列抵抗を通して1KHz、1.228V(rms)の

正弦波を加えたとき0VU(100%)を示す。

インピーダンス 1KHZの正弦波を回路に加え、0VUを示した時3600オームとなる

構造 1KHz,0VUを示す正弦波を0から突然加えたとき、指針が3秒で

99%に達し、振れすぎは1~1.5%以内

挿入損失 VU計を接続することにより回路へ挿入損失を与え、VU計に0VUを

指示させるレベルは1.228V(+4dbm)である。

-----------------------------------------------------------

と言うことのようである。

余談だけど、音響においてよく出てくる0.775Vrmsとか600Ωとかその辺の話はこのページを読むとよく解る。

なるほどなぁ。

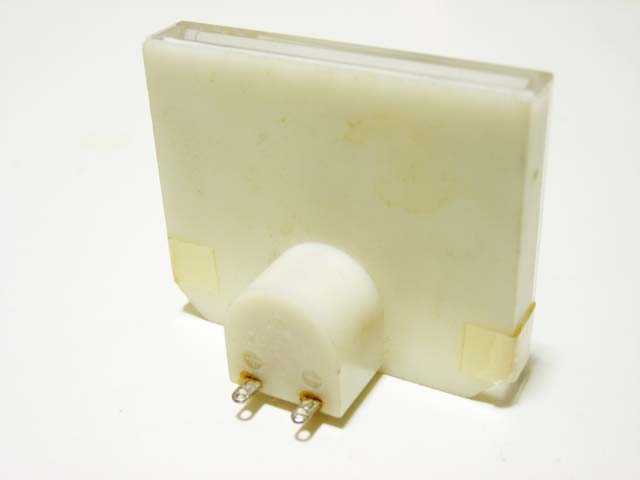

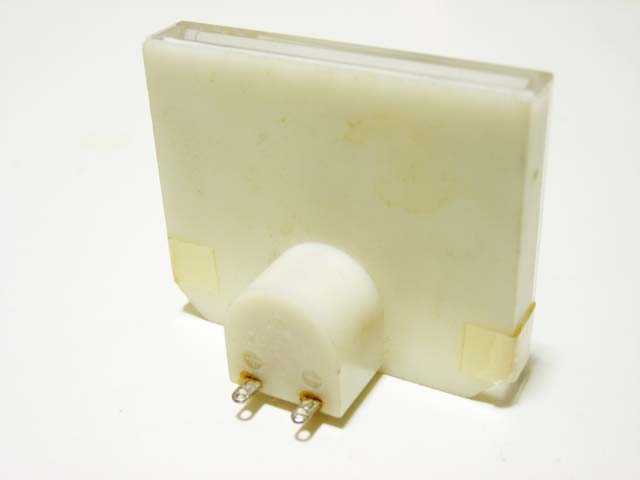

今回調達したのはEMT-1126と銘打たれたVUメータ。300円。

2年程前から部品棚に納まってる。どこで買ったかはもう忘れた。

ググってもこれと言った資料が見つからないので実測してみる。

試験回路

図のR1が電流制限抵抗の項目になる

MicroSoftOfficeを持ってないのでOpenOfiice使ってるけど、表計算ソフトは何かと便利。

どうやらちゃんと対数目盛りになってるようだ。と言う事はここに全波整流した音声を突っ込めば指示スケールとしてはVU指示器として動作すると言う事だと思う。…思う。

試しに要求されるR1を計算してみよう。

R=E/I

から

R=1.228Vrms/0.334mA

=3676.6Ω

おお、規格通り3.6kΩがお出ましになった。こう言うときはキブンいいね。

とは言えVUメータ自体の規格は上記の通り結構うるさいので、まあ自分なりに仕様を決めておく必要がある。

・音声信号本線には影響を与えないようにする。

・指示域全体に渡る高い精度は求めないが、せめて0VUは一定の基準を以って狙いを決め、再現可能な表示をする。

測定指示器として見た場合+4dBm=0VUとして表示する事が最大の意義だろう。

・現物は+5VUまで目盛ってあるので、そこまでは追従する事。

・針の動きは見た目重視で、時定数は厳密でなくて構わない。

上記に従って設計した回路図

まず音声ラインから分岐してボルテージフォロワのバッファに入る。これは省略する事も可能だけど、次段の全波整流回路を正しく動作させる為にはあった方がいいだろうと言う判断。4回路入りOPAMPを余らせない処置とも。3.6kΩの入力インピーダンスを持ち、600Ωのインピーダンスに接続した時、1.228Vrmsで0VUを指す、と言う規格からこの時点で既に外れてる。

次に絶対値回路。教科書通り。速度も精度もそこそこでいいのであまり拘らない。が、抵抗の精度はある程度考える必要がある。4.99kΩが一個使われてるが、ここをE6系列に従って4.7kΩなんて使うと全波整流とは言い難いガタガタな波形が返ってくることになる。10kΩを並列して作るのも現実的だろう。我が家にはたまたまストックがあったが4.99kΩと言うのはE96系列と言うかなりイヤげな規格だ。

その値を積分するCR。ここで針の動きが決まる。時定数は0.3秒付近が出るようにはしてある。

最後にバッファ。これが無いと、入力インピーダンスは3.6kΩ+メータインピーダンスとなり、とてつもなく大きなCを用いないと目的の時定数が確保出来ない事になる。

さて音響信号において0dBm=0.775VrmsのSIN波だ。

こう言うものを手探りで組む上で欠かせない+4dBuの基準信号をどうするか。ファンクションジェネレータの自作も考えたが、お手軽に目の前に転がってる大仰なハコを利用することにする。各種基準信号発生源についてはいずれ必ず取り組みたい課題だが、宿題として取っておくことにしよう。SIN波一個発生させるのはアナログだと結構大変。

ありがたいソフト

WG 基準信号発生ソフト

WS スタンドアロンのオーディオスペクトラムアナライザー

作者のefu様のホーム

http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/index.html

どちらも定番だけど、何度でも取り上げたい素晴らしく素晴らしいツール。

あと手前味噌だけど

大雑把だけど、いちいち電卓を叩かないでも大体の目安になるよう作った表。

ちょっと逸れるけど、dB がうんたらと言うハナシはこの辺

ottotto.com様の

http://ottotto.com/sound/09/db.htm

を読んでおくと理解がし易いと思う。

さてWGで0dBのSin波を発生させてみる。

ウチのオーディオカードはEGOSYSのMaya相当品。韓国製。2000年前後にCubasisと言う入門向けDAWセットに付属してたものだ。古く安くW2k/XP用ドライバはベータ版で時が止ってるヒドい代物だが、ASIO対応だしなんとか現役で使えてる。音質は悪くないが、デジタル系のノイズは結構出る。ウィンドウを開いたり閉じたり、何か処理をやらせると「ピーキュゥゥゥー キョリキョリキョリ…」と言うあれ。再生系のボリュームが常識的な範囲では殆ど聞こえないが、フルテンだと聞こえる。そして機能は果てしなく何も無い。

これの出力を0dB(設定できる最大値)にして実際にカードの出力端子にテスタを当ててみる。

テスタは秋月で売ってるMetexのP-16。2100円程度だけど非常に便利。その前に買った980円のMASTEC MAS830Lに比して、とても千円ちょっとの差とは思えない実力と機能を併せ持った名器である。高校時代に初めてデジタルメータを買ったが確か1万円ほどしたもので、オッサンライクな見方だがやはり隔世の感がある。

この実測値は1.120~1.121Vrms。

予想してた1.228Vrmsと食い違うな。

誤差と言うコトも考えられるが、一応この値は何なのか考えてみる。

出しやすそうな2Vp-pのSin波は0.707Vrmsで、これを基準に+4dBすると

0.707*4dB=0.707*1.58

=1.1207Vrms

なので、どうやらそう言うことのようだ。つまり

1.121*√2*2=3.17Vp-p

と言うのが、このカードから出るmaxだ、と思われる。これを0VUの基準としよう。あんま考えるのもめんどくさいから。

本来なら1.228Vrms = 3.473Vp-pのSin波でゼロ指さないといけないんだけど。

ところで0.775Vrmsの+4dB

なので

+4dBm1.2245Vrmsだと思ってたんだけど1.228Vrmsと定義されてる。この辺よく解らん。

オレ様仕様によると+5VUまでは振らせないといけないので、

3.17Vp-p*5dB=3.17*1.78

=5.64Vp-p

まではきちんと振れる必要がある。全波整流段があるので両電源が必要となるから、ロスを見込んで±7V程度以上の電源を用意する必要がありそうだ。今回は秋月の15V/1AのSW電源アダプタを使う事にする。

抵抗分圧で仮想GND点を作り両電源動作させる。

さて、実際に組んで振らせてみる。

先ほどの似非基準信号を入れる。なるほど0VUを指す。

表示は正しいが、ソースが0VUまでなのでやっぱり寂しい。

そこで、初段に20dBのブーストを組み込む事にする。

電圧的には10倍のゲインを持たせればいいので、回路図はこう。

スイッチで1倍と10倍を切り替えるような格好になる。

尚、業務用のホンモノのVUメータは8dBの減衰PADが付いてたりした気がする。

これで小さな音量でも元気に針が振れるようになる。

一応こんなもんか。